IT-катастрофа не по расписанию: инструкция по выживанию для вашего бизнеса

Представьте: утро понедельника, вы заходите в офис, а там тишина. Не гудят серверы, не работает CRM, бухгалтерия не может выставить счета. Ваш бизнес парализован. Это не сценарий из фильма-катастрофы, а чеховское ружье, которое висит на стене в каждой компании. Оно обязательно выстрелит. Вопрос не «если», а «когда».

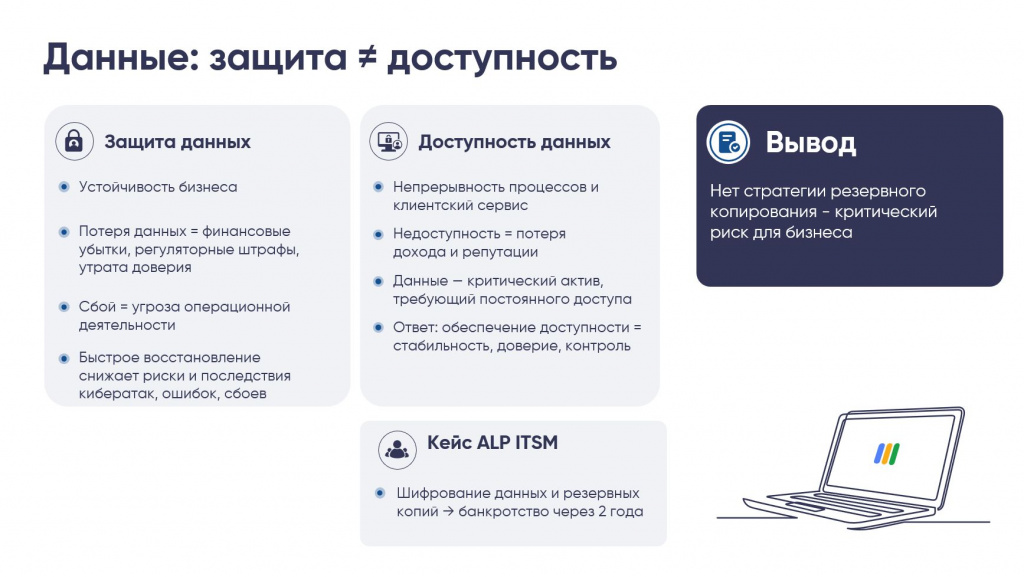

Проблема в том, что большинство руководителей путают два ключевых понятия: защиту данных и их доступность. Это как путать сейф с деньгами и работающий кассовый аппарат. Вроде бы оба про деньги, но задачи у них разные. Давайте разберемся, как не потерять бизнес, когда IT-система дает сбой.

Эта статья — выжимка из вебинара экспертов: Антона Кудачкова (Nubes) и Авдея Мартынович (ALP ITSM). Без «воды», только практика.

Полная версия видео доступна по ссылке.

1. Защита данных: «Не потеряем ли мы всё?»

Это базовый уровень выживания. Речь идет о том, чтобы в принципе не лишиться клиентской базы, финансовых документов, договоров и всей цифровой истории компании. Потеря данных — это почти всегда финансовые убытки, регуляторные штрафы и утрата доверия клиентов.

Как сказал один из спикеров, у него есть пример компании на 100+ пользователей, которая после атаки шифровальщика не смогла полностью восстановить данные. Результат? Отток клиентов, падение качества услуг и банкротство через два года.

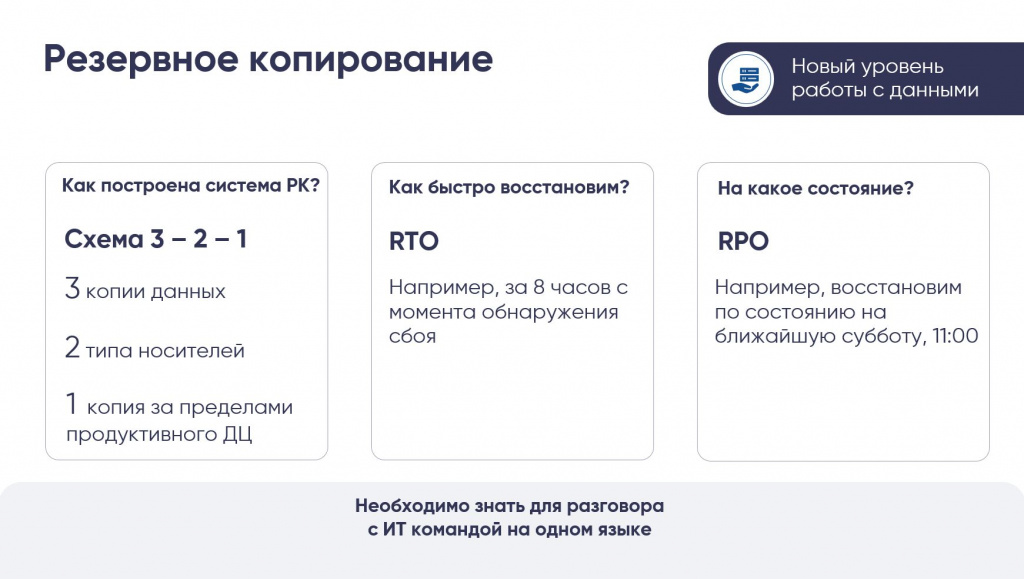

Что делать? Мантра для ваших айтишников: правило «3-2-1».

Это не просто совет, а золотой стандарт индустрии. Если ваша IT-команда не знает этого правила, у вас проблемы.

- 3 копии данных. Одна рабочая (продуктив) и две архивные.

- 2 разных носителя. Например, один бэкап на локальном сервере, второй — на ленточной библиотеке или в облачном хранилище. Это защищает от сбоя конкретного типа оборудования.

- 1 копию хранить удаленно. Вне вашего офиса или дата-центра. Это защита от физической катастрофы: пожара, потопа (как в кейсе с затоплением серверной из-за ложного срабатывания пожарной системы) или кражи оборудования.

Два вопроса, которые стоит задать вашей IT-команде прямо сейчас:

- «Наши бэкапы автоматизированы?» Ручное резервное копирование — синоним некачественного. Велик риск ошибки, кто-то забыл, заболел, сделал не так. Все должно работать без участия человека.

- «Когда мы в последний раз тестировали восстановление из бэкапа?» Мало просто делать копии. Нужно регулярно (хотя бы раз в полгода) проводить учения: разворачивать копию на тестовом стенде и проверять, что данные консистентны и сервис действительно запускается. Иначе в день «Х» вы можете обнаружить, что копии есть, но они «битые».

Защита данных отвечает на вопрос «Есть ли у нас что восстанавливать?». Но она не отвечает на следующий, не менее важный вопрос.

2. Доступность данных: «Как быстро мы вернемся к работе?»

Представьте, что пожарная сигнализация залила вашу серверную. У вас есть идеальный бэкап по схеме 3-2-1 в облаке. Отлично! Но знаете, сколько времени займет восстановление базы 1С объемом в пару терабайт по интернет-каналу? Часы, а иногда и дни.

Как в кейсе из вебинара: после потопа восстановление инфраструктуры клиента оценили в 14 дней. Четырнадцать дней простоя! Компании пришлось везти физические диски в дата-центр провайдера, чтобы ускорить процесс. Они потеряли «всего» 8 часов рабочего времени, но прямые расходы составили 18 миллионов рублей.

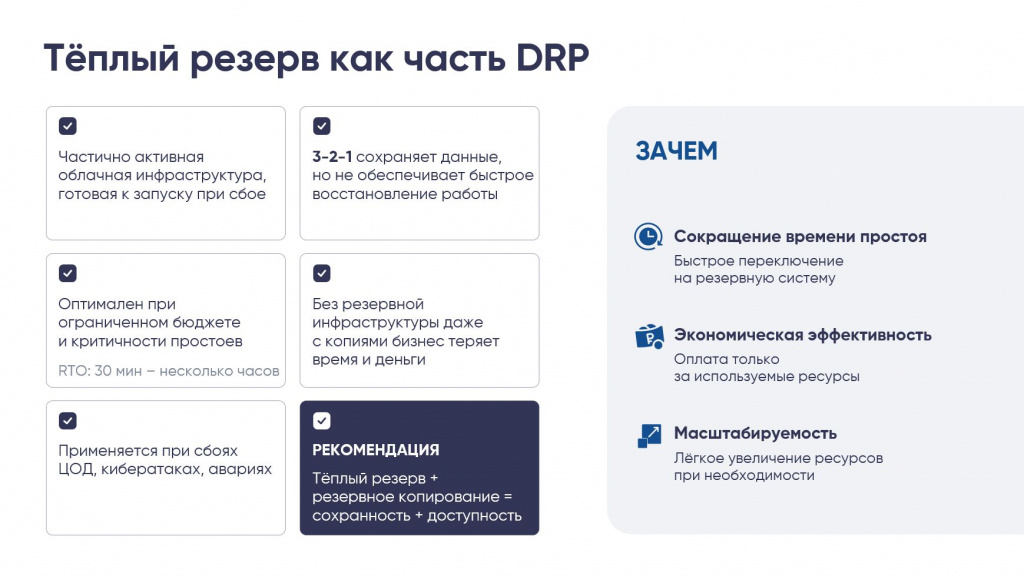

Именно здесь на сцену выходит теплый резерв.

Что такое теплый резерв (Warm Standby)?

Это ваша частично активная IT-инфраструктура в облаке, которая ждет своего часа. Она содержит копии ваших критичных сервисов (например, 1С, CRM, почты) с минимально выделенными ресурсами.

- В обычном режиме она почти ничего не потребляет и стоит недорого. Данные на нее постоянно реплицируются с основной площадки.

- В случае сбоя вы просто «включаете» ее на полную мощность. Ресурсы (ядра, память) выделяются за минуты, и через 15-60 минут ваш бизнес снова в строю, работая из облака.

Теплый резерв — это не про сохранность данных (за это отвечает бэкап), а про скорость возвращения к работе. Это ответ на бизнес-потребность в непрерывности.

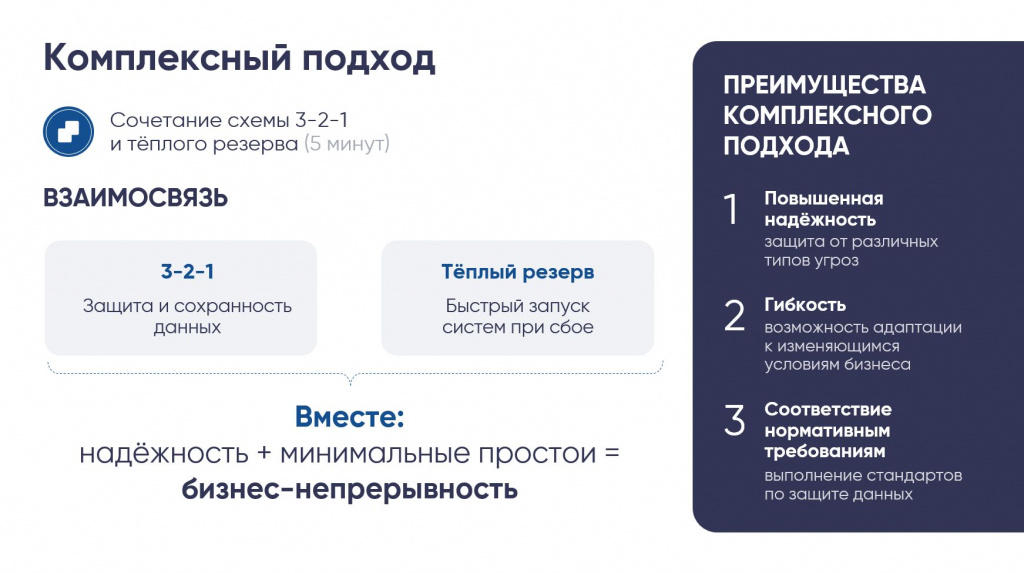

Комплексный подход: сейф и запасная касса

Так что же выбрать: бэкапы по схеме 3-2-1 или теплый резерв в облаке? Правильный ответ — и то, и другое. Они решают разные задачи и отлично дополняют друг друга.

- Бэкап — это ваш сейф с деньгами. Он гарантирует, что ваши активы в целости и сохранности.

- Теплый резерв — это запасной кассовый аппарат. Если основной сломался, вы быстро включаете запасной и продолжаете обслуживать клиентов.

Без сейфа вам нечего будет положить в кассу. А без запасной кассы вы не сможете работать, даже если деньги лежат в сейфе. Для реальной непрерывности бизнеса нужны оба компонента.

Что делать прямо сейчас? Простой чек-лист для CEO

Вам не нужно быть техническим специалистом, чтобы оценить готовность вашего бизнеса к катастрофе. Задайте своей IT-команде три простых вопроса:

- Как мы защищаем наши данные? В ответе вы должны услышать про правило 3-2-1, автоматизацию и регулярное тестирование. Если этого нет — это критический риск.

- Если наш основной офис/серверная выйдет из строя, через сколько часов мы сможем возобновить работу ключевых сервисов (1С, CRM)? Ответ должен быть выражен в конкретных часах, а не в абстрактных «постараемся быстро». Если эти часы вас не устраивают — вам нужен теплый резерв.

- На какое состояние будут восстановлены данные? На вчерашний вечер? На прошлую неделю? Потеря рабочего дня для вашего бизнеса приемлема?

Честные ответы на эти вопросы покажут реальную картину вашей IT-устойчивости. Но осознание рисков — это только половина дела.

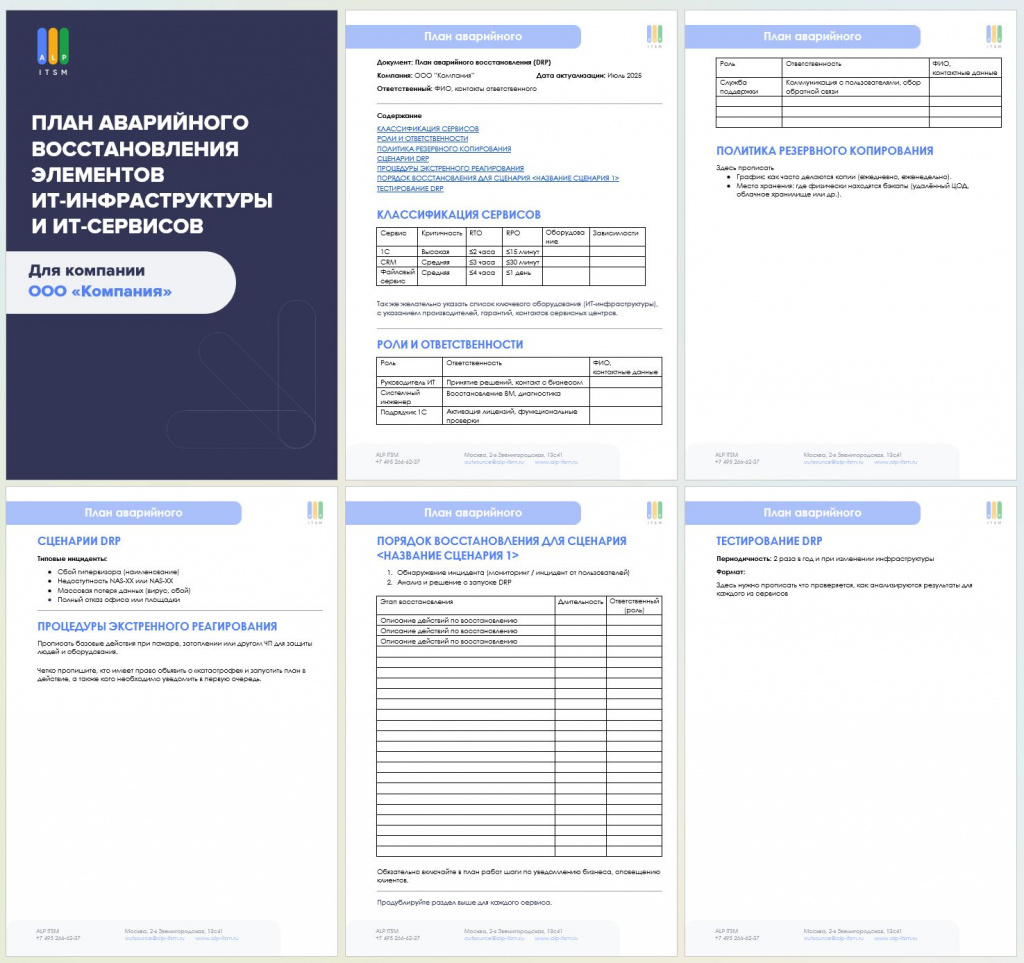

Чтобы быть по-настоящему готовым к катастрофе, необходим формализованный и протестированный План аварийного восстановления (Disaster Recovery Plan). Это документ, который превращает теоретические знания в пошаговый алгоритм действий в момент кризиса.

Заполните форму — на email отправим шаблон DRP плана, который мы разработали для своих клиентов.